1978年,一女知青在众目睽睽下当场射杀三人,更是喊道“我就算死了,也要让你们一起陪葬”。却不想被判死刑以后,人民群众纷纷为她求情,甚至连当时最为权威的媒体机构都站在了她这一边,发表了七千字长文,希望能够对其网开一面。

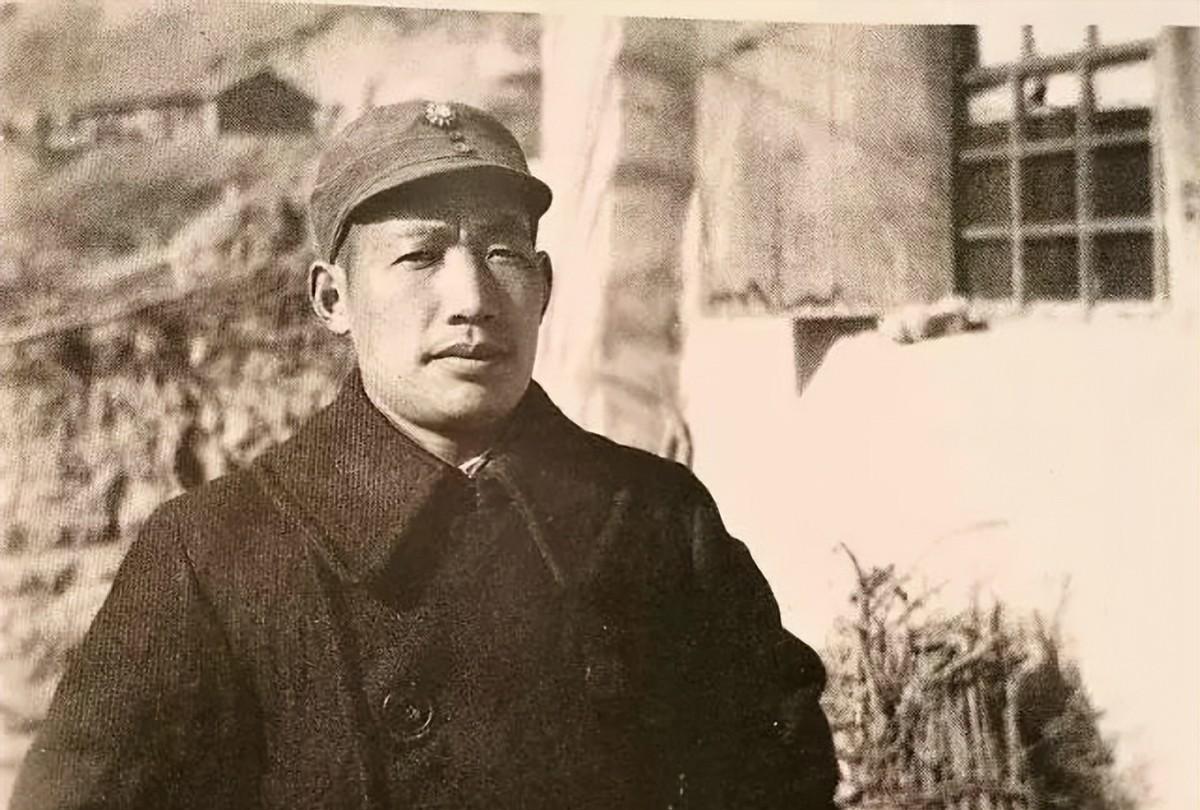

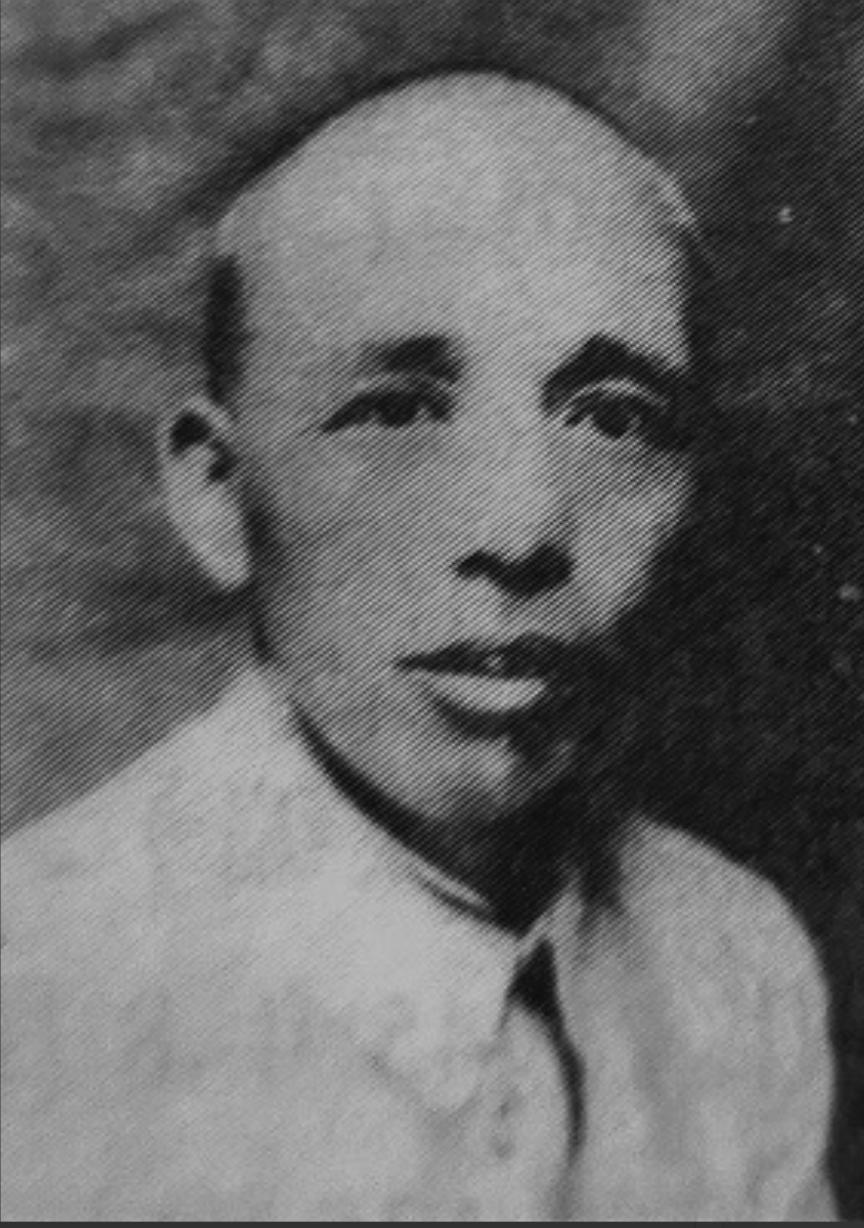

蒋爱珍,1954年出生在浙江绍兴一户普通人家,家里老屋青瓦白墙,门前有条小河,日子过得简单却安稳。她初中毕业,成绩不错,1972年响应国家号召,跟着哥哥蒋根土去了新疆石河子生产建设兵团。刚到那儿,她被分到农场干活,顶着大太阳挥锄头,晒得皮肤黝黑,手上磨出老茧。两年后,她靠着踏实肯干,进了短期护理培训班,学了些打针、包扎的技能,之后调到144团医院当护士。在医院,她穿着白大褂,每天忙着给病人换药、量体温,干活麻利,同事们都说她是个靠谱的姑娘。哥哥蒋根土跟医院副书记张国政是老战友,临走前特意拜托张国政照顾妹妹。蒋爱珍工作上遇到难题,经常找张国政请教,两人关系慢慢熟络起来,成了普通朋友。可谁也没想到,这份正常的交往,竟成了别人眼里的把柄。 1978年3月,144团医院内部风波不断。医院里派系斗争严重,张国政因为做事太耿直,挡了某些人的路,早就被一些人盯着,想找机会把他拉下马。李佩华、戴淑芝、谢世平这三个人就是其中一伙,他们对张国政积怨已深,成天琢磨怎么给他使绊子。他们看张国政跟蒋爱珍走得近,就起了坏心思,觉得能拿这事做文章,给他扣个帽子。3月18日,张国政申请回乡探亲,这帮人觉得机会来了。他们合计着,张国政临走前肯定会跟蒋爱珍偷偷见面,打算来个“抓现行”,给他安个作风问题的罪名。他们还拉上了医院副院长撑腰,打算把事情闹大。

那天晚上,他们仨偷偷摸摸跑到蒋爱珍宿舍附近,借着“病人有急症”的借口,把她从宿舍骗出去。蒋爱珍前脚刚走,谢世平就溜进她房间,翻箱倒柜,想找点所谓的证据。可房间里啥也没有,就几件叠好的衣服和几本护理书。蒋爱珍处理完事赶回来,发现谢世平在她屋里,吓了一跳。她当场质问,谢世平支支吾吾,赶紧想溜。她还发现李佩华躲在外面,顿时明白这帮人没安好心。她立马去找张国政,把事情说了,两人一起回去想当面对质。结果,戴淑芝他们看计划要泡汤,干脆直接跳出来,指着张国政和蒋爱珍,说他们有不正当关系,闹得满医院都知道了。 事情闹到上面,调查组来了。可这调查组的组长跟张国政早有矛盾,调查走个过场,啥也没查清楚,就偏向戴淑芝那伙人,直接定了张国政和蒋爱珍的“作风问题”。蒋爱珍不服,到处跑着申诉,找医院领导,找上级部门,手里攥着一堆申诉材料,可没人搭理她。同事们要么躲着她,要么冷眼看热闹。她跑了一个月,嗓子喊哑了,手里的纸都揉皱了,还是没用。绝望之下,她彻底崩了,觉得自己被逼到绝路。

9月29日早上,蒋爱珍拿着一把五三式步骑枪,走进医院内诊室,直接开枪,干掉了李佩华、戴淑芝和谢世平。医院里乱成一团,群众吓得四散跑开。她被当场控制,押走的时候,脸上冷得像冰。这事一出,法院很快判了她死刑,理由是故意杀人,情节严重。可这案子没那么简单,事情的来龙去脉传开后,群众的反应完全出乎意料。 石河子当地的老百姓听说了前因后果,觉得蒋爱珍是被逼急了,换谁也咽不下这口气。很多人自发跑到法院门口,为她求情,说她是被冤枉的,不该判这么重。1979年10月20日,《人民日报》发了一篇七千字的长文,标题是《蒋爱珍为什么杀人?》。文章把事情原原本本写清楚,讲了戴淑芝那伙人怎么造谣,怎么设局,调查组又怎么偏听偏信。文章没给那三个人洗白,也没把蒋爱珍捧上天,就是实打实把真相摆出来,呼吁法院再好好想想。这篇文章一出,全国哗然,很多人给报社写信,支持蒋爱珍,觉得她是受害者,罪不至死。 舆论闹得沸沸扬扬,法院顶不住压力,重新开了庭。这回综合了案情背景,改判蒋爱珍15年有期徒刑。服刑期间,她老老实实,干活认真,还学会了叠纸鹤、缝补衣服,表现得好,得了好几次减刑。1988年,她提前出狱,回了绍兴老家。她没再干护士,找了个普通工作,后来结了婚,生了个孩子,过上平平淡淡的日子。她的故事渐渐没人提起,但那几年,她的事在石河子传得沸沸扬扬,成了很多人茶余饭后的谈资。