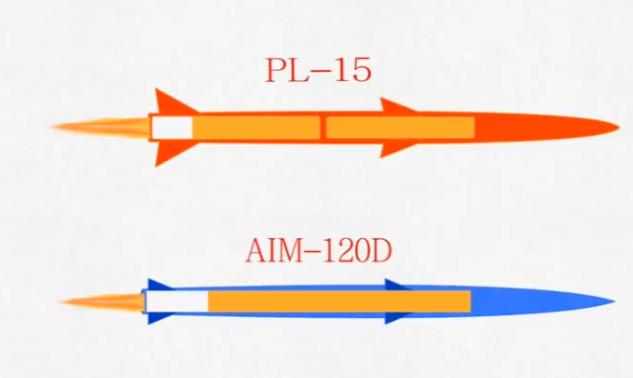

美国空军迟迟拿不出AIM-260,并不是因为造不出双脉冲固体火箭发动机,而是因为无法解决双脉冲固体火箭发动机的“小型化”难题。 美国空军在 AIM-260 导弹项目上卡壳,根本不是造不出双脉冲发动机,而是被 "小型化" 这道坎给绊倒了。这事儿得从 2004 年说起,当年美国用标准 - 3 防空导弹验证了双脉冲技术,第三级发动机能分两次点火调整弹道,连反卫星都能干。按说这技术都成熟了,怎么到空空导弹这儿就玩不转了呢? 问题就出在 "尺寸" 上。标准 - 3 的第三级发动机直径 34 厘米,长度近 1 米,而 AIM-260 要塞进 F-22 和 F-35 的弹舱,直径被死死限制在 17.8 厘米,只有标准 - 3 的一半。这就好比把双人床塞进单人宿舍,不光要拆床板,连床垫都得重新设计。美国工程师试过把燃料室隔层、点火系统等部件缩小,但隔板材料一缩水就出问题 —— 原本能承受 3000℃高温的材料,缩小后在第二次点火时直接烧穿,导致整个发动机失效。 更麻烦的是,空空导弹对重量和机动性的要求比反导导弹高得多。标准 - 3 是固定轨迹拦截,而 AIM-260 需要在末端以 5 马赫速度追击高机动目标,这就要求发动机在缩小体积的同时,还得保持足够的推力和燃料储备。美国试过用新型推进剂增加能量密度,但这些材料在极寒或高温环境下稳定性不足,测试中多次出现燃烧不充分甚至爆炸的情况。 反观中国的霹雳 - 15,同样采用双脉冲技术,弹径 20.3 厘米,射程却达到 200-300 公里,还能装进歼 - 20 的弹舱。关键就在于中国突破了材料和工艺瓶颈:独创的 45 度纳米陶瓷纤维编织技术,让隔舱材料在缩小 40% 体积后仍能承受 3000℃高温;分段式药柱设计配合燃气压力传感器,实现了百万分之一秒级的点火精度。这些技术突破让 PL-15 在 2015 年就实现量产,而美国直到 2025 年还在为 AIM-260 的稳定性头疼。 其实美国不是没技术,而是被 "全能思维" 给拖累了。AIM-260 既要隐身涂层,又要红外制导,还要矢量喷口,这些额外要求让本就紧张的弹体空间雪上加霜。更尴尬的是,美国军工产业链在高精度加工领域出现断档,关键部件依赖外包,导致质量控制出问题。比如矢量喷口的微型伺服电机,多家供应商的产品都达不到 0.1 秒的响应速度要求,项目不得不一推再推。 这场技术博弈的背后,折射出中美两国军工发展思路的差异。美国擅长 "从 0 到 1" 的理论突破,但在 "从 1 到 100" 的工程落地时往往掉链子;中国则是 "蚂蚁搬家" 式的积累,把别人验证过的技术吃透后,再通过工艺创新实现超越。就像双脉冲发动机,美国早在 2002 年就验证了原理,却卡在小型化上 13 年;中国从 2005 年开始攻关,用 10 年时间完成了从实验室到实战的跨越。 如今 AIM-260 虽然号称 2026 年量产,但实际射程可能只有 200 公里,而中国的霹雳 - 17 已经实现 400 公里射程,并且解决了超视距协同作战的体系化难题。这场导弹竞赛的结果再次证明:真正的科技霸权,从来不是靠 PPT 上的参数,而是靠把实验室里的原理变成战场上的杀器。美国当年用标准 - 3 给世界上了一课,如今中国用 PL-15 给这堂课写了个更精彩的结语。